近期,受限空间作业事故频发,引起广泛关注。受限空间作业风险大,我国每年都有多起因施救不当造成伤亡扩大的事故发生。受限空间作业究竟该怎么做才能避免伤害?遇到紧急情况应该如何正确处置?本报通过采访行业领域专家、整理相关知识,来聊聊受限空间作业的注意事项。

意识与标准,控风险的两道“阀门”

——访中国化学品安全协会技术总监史宏林

■本报记者 张 沫

近期,受限空间作业事故频发。根据媒体报道出的事故统计,仅5月以来,就已发生了9起受限空间作业事故,累计造成23人死亡。

“夏季闷热潮湿,受限空间作业风险加大,相关事故暴露出的问题须臾不可轻忽。”中国化学品安全协会技术总监史宏林说。

让安全成为习惯

“盲目施救造成伤亡扩大是受限空间作业事故的一个主要特性。”史宏林说。从今年已经发生的受限空间作业事故案例来看,多起事故都出现了盲目施救致人伤亡的情况。出现突发情况时,紧急状态容易让现场工作人员慌乱,从而进行盲目施救,因此,让安全成为习惯、让首先做好安全防护成为下意识动作尤为重要。

不管是避免盲目施救,还是减少受限空间作业事故发生,史宏林强调,加强安全培训是关键,企业应从技能和意识两方面入手,常态化开展培训。

5月1日,位于广东汕尾的信利半导体有限公司组织人员对水箱进行清洗,4名工作人员进入氧含量不足(救援时检测氧含量为7.5%)的水箱内作业而窒息死亡。史宏林认为,此次事故暴露出该公司存在安全教育不到位,没有识别出受限空间作业的风险,工作人员安全意识薄弱、风险辨别能力不足等问题。

“提升技能就是要让施工人员具备风险辨别能力,明白应做好哪些准备工作,采取哪些防护措施。”史宏林说,“增强安全意识,就是让施工人员主动做到安全措施落实不到位的作业我不做,不安全的地方我不去。”广东汕头发生的受限空间窒息事故,体现出企业和工作人员都存在“不懂”“不防”“不重视”的问题,技能和意识双双缺失。史宏林认为,要避免盲目施救、习惯性违章,减少受限空间作业事故的发生,还是要从内到外地开展安全教育,让安全成为习惯,让施工人员为自己把好最后一道安全关口。

基于标准,更高于标准

“分析今年以来发生的受限空间作业事故不难发现,未执行相关制度或操作规程是一个共性问题。”史宏林介绍,关于受限空间作业,国家目前有强制性的特殊作业安全规范——《化学品生产单位特殊作业安全规范》,该规范对作业前的安全隔绝、置换清洗,受限空间内的氧含量及有毒有害气体浓度监测,作业安全防护措施,如何应急等多方面进行了明确要求。

史宏林认为,在受限空间作业安全管理工作中,各级是否规范执行审批制度,工作人员在作业前是否开具作业票,是企业受限空间安全管理工作是否到位的最基本体现。史宏林告诉记者,不同的受限空间,存在的安全风险不同,这就需要企业和工作人员在作业前就做好危害分析,识别作业风险,并从制度上规范工作人员的操作,“作业票缺失,是受限空间作业事故暴露出的一个普遍问题”。

根据2017年至今的受限空间作业事故统计,可以发现,虽然大企业、较大企业在检修期间受限空间作业数量多,风险点多且复杂,但其发生受限空间作业事故的数量呈递减趋势,而中小企业、城乡市政等的受限空间作业事故并没有明显减少。“标准明确,是否严格执行是关键。”史宏林说。

近年来,在对各地企业进行检查时,史宏林发现,有不少大企业在针对自身厂区内的受限空间编制作业操作规范时,甚至会严于规定,“比如说,提高最低含氧量标准,明确作业时必须连续监测受限空间内的可燃气体、有毒气体及氧气浓度等”,这样的按标操作,甚至是“超标”操作,可以有效减少事故的发生。

史宏林认为,中小企业和城乡市政等更应在受限空间作业、外包工程上加强管理,做好安全防范,对承包单位的安全生产工作统一协调、管理,严禁以包代管、包而不管;政府监管部门也应加大对中小企业和城乡市政受限空间作业的监管、抽检力度,督促其严格执行制度,加强安全管理。

各环节都应风险可控

“确保受限空间作业安全,从作业前的准备工作,作业中的防护、监测、联络工作,甚至到发生突发情况时的应急工作,每一个环节都不能掉以轻心。”史宏林说。

史宏林向记者介绍,针对受限空间作业的整个流程环节,有6个“关键词”:消除风险,力争减少人的操作,以机械换人,提升本质安全水平;工程措施,做好作业前的隔离、通风、断电、置换等工程措施;管理措施,加强安全管理,严格审批制度和按规操作;培训措施,增强工作人员的安全意识,提高其技能;个人防护,有针对性地配备防护装备,做好个人安全防护;应急措施,制定应急预案,紧急情况下安全有序地实施应急救援,避免盲目施救。做好这6个“关键词”,是确保受限空间作业安全的基础。

受限空间作业存在着很多看不见摸不着的隐患风险,某些环节或某些安全措施往往容易被人疏漏、忽视,从而引发严重后果,史宏林说,只有在作业前、中、后的各个环节都做到操作按规、风险可控,才能真正减少受限空间作业事故的发生。

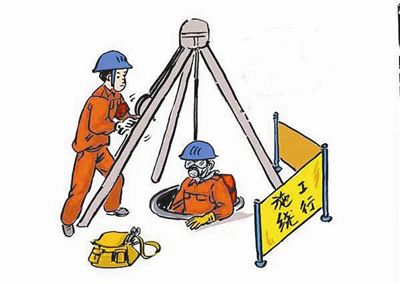

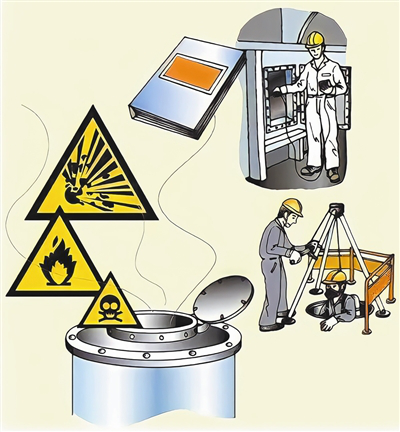

什么是受限空间?

受限空间指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道,以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。

有哪些危险特性?

作业环境情况复杂。受限空间狭小,通风不畅,有毒有害气体容易积聚;照明、通信不畅,给正常作业和应急救援造成困难。另外,建筑物的坍塌或其他流动性固体(如泥沙等)的流动等,作业使用的电器,作业使用的机械等,都会给受限空间作业的人员带来潜在危险。

危险性大,一旦发生事故往往造成严重后果。作业人员中毒、窒息往往发生在瞬间。

容易因盲目施救造成伤亡扩大。受限空间作业事故中,死亡人员很多都是救援人员,因施救不当造成伤亡扩大。

事故案例

•7月3日,浙江海宁,3死2伤

7月3日,浙江海宁马桥街道,浙江迈基科新材料有限公司的1名员工在清理废水收集池时吸入有害气体晕倒,另外4名工友在施救时相继中毒,最终致3人死亡、2人受伤。

•6月13日,四川大邑,6人死亡

6月13日上午10时30分许,四川邑丰食品有限公司的2名员工在检修废水管道时掉入废水池,另有4名公司员工在施救时也相继掉入池中,最终6人经抢救无效死亡。

•5月31日,广西南宁,2人死亡

5月31日上午10时左右,广西南宁石埠兴贤村发生一起密闭空间意外事故,造成1名下井施工人员和2名救援人员死亡。

•5月26日,广东江门,4死2伤

5月26日10时35分,广东江门江海区五四村,6名施工人员下井清淤时,吸入有毒气体,跌入井下积水导致中毒溺水昏迷,最终致4人死亡、2人受伤。

•5月1日,广东汕尾,4人死亡

5月1日下午4时许,位于广东汕尾的信利半导体有限公司组织清洗水箱过程中发生有限空间窒息事故,造成4名作业人员死亡。

•4月21日,黑龙江安达,4死6伤

4月21日下午2时30分左右,位于黑龙江安达的黑龙江凯伦达科技有限公司4名工人在检修苄草丹生产车间制气釜时先后中毒,经抢救无效死亡,另6人在实施救援时受伤。

应做好哪些工作

全面辨识。生产经营单位应按照有关法规标准要求,对本单位受限空间作业风险进行辨识,确定受限空间数量、位置及危险有害因素等,对辨识出的受限空间,应设置明显的安全警示标志和警示说明。

完善制度。存在受限空间作业的单位要建立审批制度、现场安全管理制度、现场有关人员安全培训教育制度、应急管理制度、安全操作规程等规章制度。

编制预案。根据风险辨识结果,生产经营单位应组织编制本单位受限空间作业事故应急预案或现场处置方案(应急处置卡),明确人员职责,确定事故应急处置流程,落实救援装备和相关内外部应急资源。本单位的应急预案应与相关部门和单位的应急预案衔接,并按照有关法规标准要求通过评审或论证。

开展演练。生产经营单位应将受限空间作业事故应急演练纳入本单位应急演练计划,组织开展桌面推演、现场实操等形式的演练,提高受限空间作业事故应急救援能力。应急演练结束后,应对演练效果进行评估,撰写评估报告,分析问题,提出改进措施,修订完善应急预案。

配备装备。生产经营单位针对本单位受限空间危险有害因素及作业风险,配备符合国家法规制度和标准规范要求的应急救援装备,如便携式气体检测报警仪、正压式空气呼吸器、安全带、安全绳和医疗急救器材等,建立管理制度,加强维护管理,确保装备处于完好可靠状态。

加强培训。生产经营单位应将受限空间作业事故安全施救知识技能培训纳入本单位安全生产教育培训计划,定期开展有针对性的受限空间作业风险、安全施救知识、应急救援装备使用和应急救援技能等教育培训,确保受限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和救援人员了解和掌握受限空间作业危险有害因素和安全防范措施、应急救援装备使用、应急处置措施等。

作业安全措施

安全教育。基层单位及施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作业人员进行必要的安全教育。

设置安全警示。当受限空间状况改变时,作业人员应立即撤出现场,并在入口处设置警告牌,严禁人员入内,并采取措施防止人员误入。处理后重新办理许可证方可进入。所有打开的入孔分析合格之前及非作业期间必须用入孔封闭器进行封闭并挂严禁进入警示牌,严禁人员私自进入。

提前做好工艺处理工作。在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标志牌。对盛装过产生自聚物的设备容器,作业前应进行工艺处理,采取蒸煮、置换等方法,并做聚合物加热等试验。

保证空气流通。为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风。必要时采取强制通风,管道送风前应对风源进行分析确认,严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应轮换作业或休息。

有效分析毒害气体。作业前30分钟内,应根据受限空间设备的工艺条件对受限空间进行有毒有害气体、可燃气体、氧含量分析,分析合格后方可进入。分析结果报出后,样品至少保留4小时。作业中断时间超过60分钟时,应重新进行分析。分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。监测人员对受限空间监测时应采取有效的个体防护措施。

严格检测有毒物质浓度指标。取样分析应有代表性、全面性。受限空间容积较大时,应对上、中、下各部位取样分析,保证受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格,有毒有害物质不得超过国家规定的指标,受限空间内温度宜在常温左右。监测结果如有1项不合格,应立即停止作业。

佩戴便携式气体报警仪。作业人员进入受限空间要佩戴便携式气体报警仪,作业中应定时监测,如监测分析结果有明显变化,则应增加监测频率。对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。

配置供风面具及设备。在特殊情况下,作业人员可戴供风式面具、空气呼吸器,必要时应拴戴救生绳等。使用供风式面具时,必须安排专人监护供风设备。发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,严禁无防护救援,并至少有1人在受限外部负责联络工作。

设置警告牌。作业停工期间,应在入口处设置警告牌,严禁人员入内,并采取措施防止人员误进。作业结束后,应对受限空间进行全面检查,清点人数和工具,确认无误后,施工单位和基层单位双方签字验收,人孔立即封闭。

安全施救指南

信息报告

事故发生后,作业现场负责人及时向本单位报告事故情况,必要时拨打“119”“120”电话报警或向其他专业救援力量求救,单位负责人按照有关规定报告事故信息。

事故警戒

作业现场负责人、监护人员根据救援需要设置警戒区域(包括通风排放口),设明显警示标志,严禁无关人员、车辆进入。

救援防护

救援人员必须正确穿戴个体防护装备开展救援行动;受限空间内存在可能危及救援人员安全的设备设施、有毒有害物质输入、电能、高温物料及其他危险能量输入等,应采取可靠的隔离(隔断)措施。

持续通风

使用机械通风设备向受限空间内输送清洁空气,通风排放口远离作业处。当受限空间内含有易燃易爆气体或粉尘时,使用防爆型通风设备;含有毒有害气体时,通风排放口采取有效隔离防护措施。

实施救援

事故发生后,被困人员积极主动开展自救互救,配合救援人员实施救援行动,救援人员针对被困人员所处位置、身体状态、个体防护装备穿戴等不同情况,采取应急救援行动。

保持联络

救援人员进入受限空间实施救援行动过程中,按照事先明确的联络信号,与外部人员进行有效联络,并保持通信畅通。

轮换救援

救援人员进入受限空间实施救援持续时间较长时,应实施轮换救援,保持救援人员体力充足,能够持续开展救援行动。

撤离危险区域

出现可能危及救援人员安全的情况,救援人员立即撤离危险区域,安全条件具备后再进入受限空间内实施救援。

开展医疗救护

救出被困人员后,立即将其移至通风良好处,具有医疗救护资质或具备急救技能的人员及时采取正确的院前医疗救护措施,并迅速将其送医治疗。

进行后续工作

救援行动基本结束后,及时清点核实现场人员、装备,清理事故现场残留的有毒有害物质,必要时开展事故现场环境检测和人员、装备洗消,对救援人员进行健康检查。