【第三次成果应用交流会】国家林业和草原局〡森林和草原火灾风险普查成果在林草防灭火工作中的初步应用

森林和草原火灾风险普查成果

在林草防灭火工作中的初步应用

国家林草局防火司

自普查工作开展以来,林草部门始终坚持“边普查、边应用、边见效”的原则,围绕森林防火“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”的工作方针,聚焦森林防火管理、火险预警监测、防火工程建设等工作需要,推动普查成果转化应用,深度挖掘风险普查潜在价值,充分发挥经济、社会、生态效益。(8条)

一、初步评估全国森林可燃物载量等级,科学采取相应可燃物管理措施

利用全国10万个森林可燃物标准地调查数据,基于中国植被分区、可燃物类型分层,建立形成覆盖全国的、不同植被类型的,3271个森林草原可燃物载量估算模型库。以森林资源管理“一张图”和载量模型库为基础,估算全国小班尺度各类型可燃物载量,包括乔木、灌木、草本、枯落物1、枯落物2、枯落物3、腐殖质、枯倒木、竹等,再将小班数据转为30弧秒标准地理格网数据。以国际公认的易发重特大火灾临界值是每公顷林地上林下可燃物的干重为30吨/公顷为参考,分析我国可燃物载量分布特征,确定载量等级划分标准,制作全国森林可燃物载量等级分布图、全国森林可燃物单位面积载量等级分布图。

全国分省单位面积森林可燃物载量高等级占比排名,前五位的为:福建、江西、重庆、湖南、广西。

根据图斑内主要树种燃烧类型(易燃、可燃、难燃),制作全国森林可燃物类型分布图。统计结果显示,易燃类占全国总面积的23.96%,主要分布在云南省、四川省、广西省、福建省和内蒙古东部地区;可燃类占全国总面积的24.42%,主要分布在东北地区的吉林和黑龙江省以及华北地区;难燃类占全国总面积的51.62%,主要分布在西藏自治区和新疆维吾尔自治区的非林地区以及甘肃西部地区。

针对不同类型可燃物载量等级,提出有针对性的可燃物管控措施。对于林下可燃物载量高的地区,应经常进行抚育间伐、卫生伐,清除林下杂物、不良木、濒死木、枯立木、腐朽木等,改善森林生长环境,提升森林质量,增强森林抵御灾害和快速恢复能力。对于易燃树种分布较多的地区,应利用树种之间不同的燃烧性,在易燃的针叶林内增加带状、块状的阔叶树种,在异龄的针叶林中增加难燃的下木层和植物层,破坏异龄针叶林的可燃物垂直连续分布状况,调节减少林分的易燃程度,提高林分的抗火性,降低针叶林发生树冠火的可能性。针对火灾初发部位分析,重点清理林缘以及防火道路、防火阻隔带周围可燃物,同时在农林交错处、生土带和防火线上种植耐火经济作物,降低林分的燃烧性,阻止地表火的蔓延。

二、分析森林火灾时空分布特征,预测林火发生风险

开展森林火灾时空特征分析和森林火灾发生预测,有利于把握森林火灾发生规律,为防治森林火灾、制定差异化森林火灾防火政策提供科学依据。根据第一次全国森林和草原火灾风险普查数据,分析我国2011-2020年森林火灾的时空分布特征;并基于随机森林算法,选取可燃物、气象和地形地貌等11个驱动因素,建立全国林火发生预测模型,分析林火发生影响因素的相对重要性,生成全国林火发生概率图。

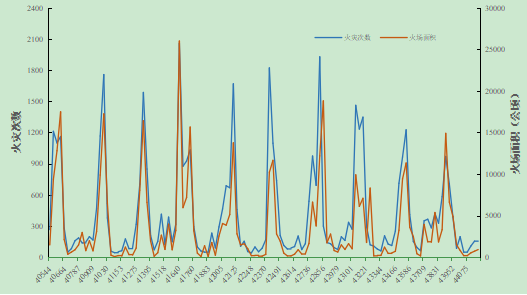

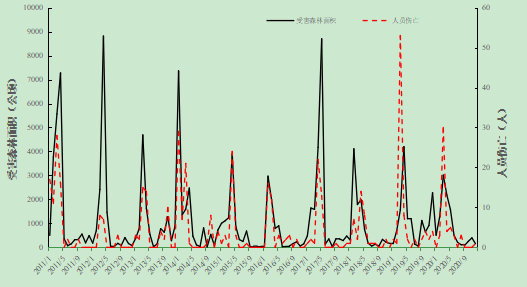

时间差异:历史森林火灾分析结果显示,全国每年3-5月和9-12月呈现两个火灾发生高峰期,3-5月波峰最高,年际变化整体呈现下降趋势;受害森林面积整体呈下降趋势;人员伤亡波动较大。从季节上看,2011-2020年全国森林火灾集中分布在春季和冬季,两季占比达到85.48%。春季全国森林火灾频发,南方和北方的森林火点分布广泛;夏季火点分布变少且集中分布在大兴安岭地区以及南方部分地区;秋季,南方火点明显高于北方,主要集中在华南、西南等地区;冬季火点主要集中在华南、西南和华中地区,东北和西北地区较少。

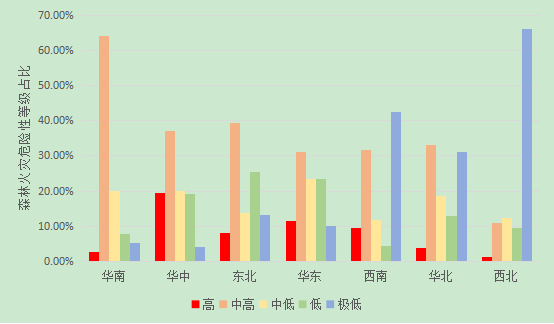

空间差异:全国林火发生概率图显示,森林火灾发生具有明显的地域分异差异,云南大部、福建、浙江以及大兴安岭地区林火发生率较高,西北地区林火发生率明显偏低。在后续森林防火时,应特别关注森林火灾高危险和中高危险区,加大高和中高危险区的防火投入力度。

图5 2011-2020年全国森林火灾次数和火场面积年际变化

2011-2020年全国受害森林面积和人员伤亡的年际变化

全国七大分区森林火灾危险性等级占比图

三、发现全国野外火源分布规律,加强重点区域火源管控

依据野外火源普查成果,建立火源管理台账,制作全国野外火源分布图,经过统计分析形成全国用火频率等级分布图、重要火源点密度等级分布图,识别野外生产生活用火高频区、重要火源点集中区、无民事行为能力人活动区,划定全国火源管控的重点区域、重点地段、重点时段,绘制森林火灾危险区域防治网格图,建立“小班—林班—乡镇—县”四级防灾减灾网络,构筑防灾减灾安全屏障。

全国经批准的野外用火中,不同用火类型发生次数从多到少,分别是计划烧除、农事用火、炼山造林、烧隔离带、施工作业、营林用火、工矿用火。其中前两者占总体的74%。排名靠前的省份有重庆、云南、四川、福建、江西、黑龙江。违规野外用火的类型排序是违规野外吸烟、违规祭祀用火、违规农事用火、违规野外生活用火、违规炼山造林、违规计划烧除、违规施工作业、违规营林用火、违规工矿用火。其中前三者占总体的98%。排名靠前的省份有四川、云南、重庆、甘肃、福建。由此可见,火源管控应突出对林内活动人员吸烟、烧纸,或农林交错地带烧田埂、烧荒烧杂等用火行为管控,规范对林区经营者的生产活动管理,增强防火宣传教育。应层层落实防火责任制,定期开展森林火灾风险隐患排查治理,重点时段加大排查力度,做好管好主要问题清单及整改措施,将火灾隐患有效控制在萌芽阶段。

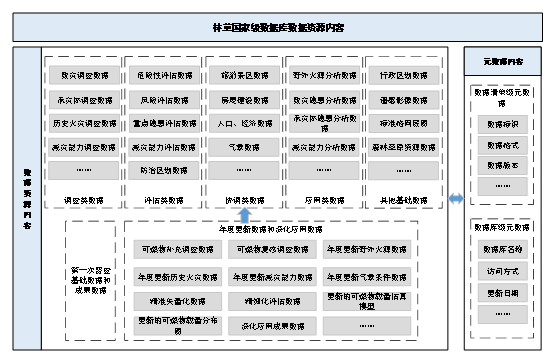

四、构建森林火灾风险行业基础数据库,实现普查数据常态化运行

以第一次森林和草原火灾风险普查形成的技术体系、数据成果、系统平台为基础,建立常态化普查数据更新机制,构建林草行业国家级基础数据库和数据库系统平台以及全国统一的元数据库,实现林草火灾风险基础数据统一汇交、存储、处理、共享和高效管理,完成普查成果更新、普查成果深化应用和增值服务应用,为林草灾害的科学防控、风险会商、灾情预判提供支撑。

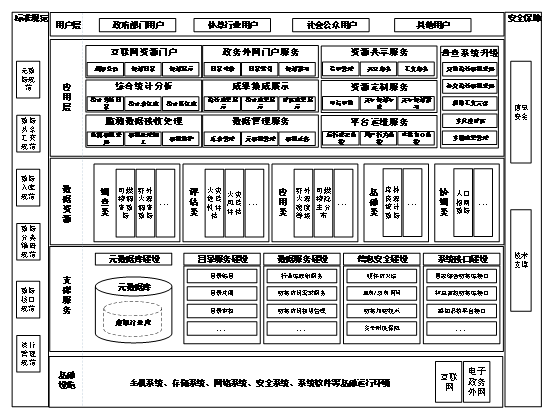

林草国家级数据库系统平台包括9个子系统,互联网资源门户、政务外网门户服务、综合统计分析、成果集成展示、资源共享服务、资源定制服务、监测数据接收处理、数据管理服务、平台运维服务等。升级扩展森林和草原火灾风险普查系统,满足年度调查、补充调查、复核调查和评估深化等功能需求。支持本行业数据目录元数据全量注册,以及与国家级综合数据库系统平台之间的双向数据供需链条,按需汇交和获取共享数据服务。同时,建设林草国家级数据库系统平台与林草省级数据库系统平台的数据交换接口,满足数据分发与汇交需求。

图13 林草国家级数据库总体框架

林草国家级数据库数据资源体系架构图

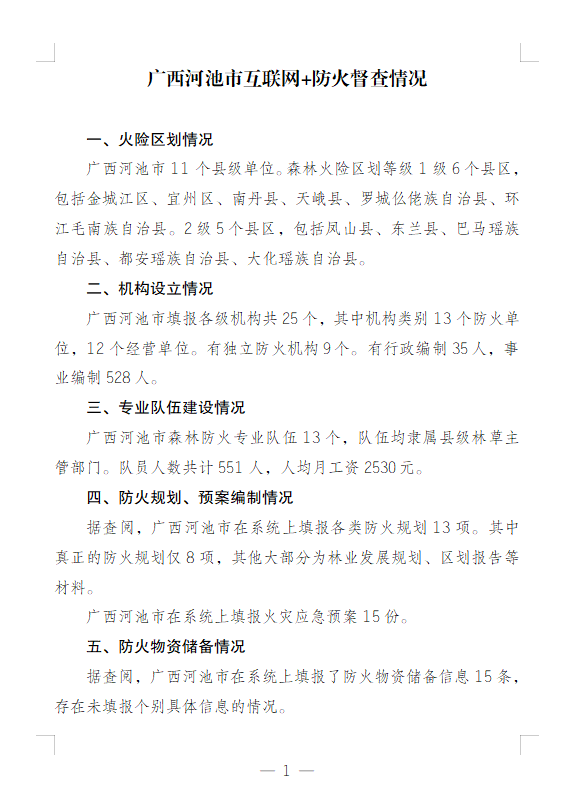

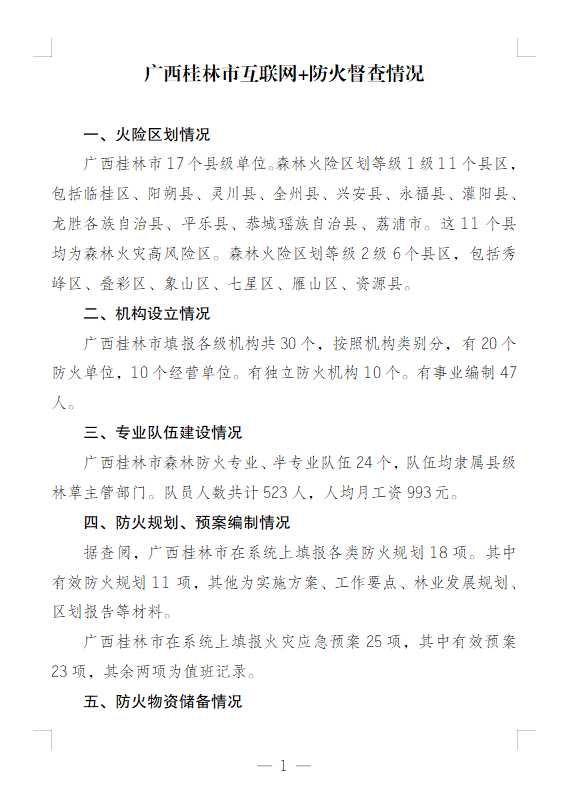

五、利用普查成果提高森林防火督查效率

普查数据尤其是森林火灾野外火源和减灾资源数据是对地方防火工作进行督导检查的重要参考数据。利用普查成果对全国“互联网+森林草原防火督查”信息系统的火源管理、防火设施、物资储备等信息补充更新,为提升森林草原防火工程督查力度提供有力支撑。今年春季防火期间,利用普查获取的森林火灾危险性等级分布图、森林火灾火情隐患分布图和森林可燃物堆积隐患分布图等成果,有针对性地抽取重点隐患地段开展防火督查指导,提高了督查的针对性和指导工作的实效性。

森林防火督查问题清单

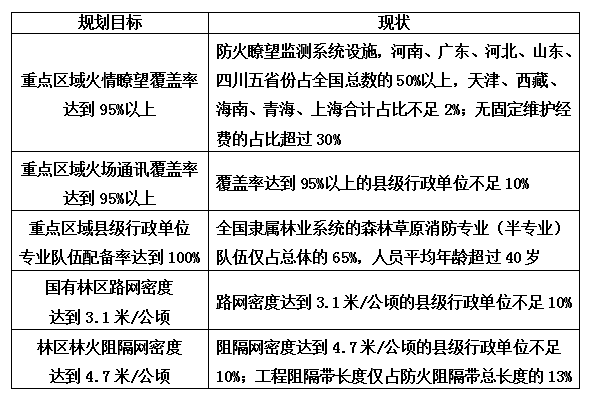

六、利用普查成果精准规划防火工程建设

基于森林和草原火灾减灾能力调查数据,制作地面瞭望监测覆盖率等级分布图、林区阻隔网密度等级分布图、林区路网密度等级分布图等,直观展现全国各地防火设施建设现状,对照《全国森林防火规划(2016—2025年)》,查找当前防火能力建设与目标差距,针对重点突出问题,加强防火物资储备和基层设施建设,提升综合防灾减灾能力。如针对基层消防救援队伍结构老化、战斗力减弱、技术能力不强等问题,充实队伍人员,优化人员结构,着重加强专业队伍技能和业务素质培训,增加配备先进大型机械和扑火装备,打造正规化、年轻化、专业化、职业化的森林消防队伍。针对林区火点监测覆盖率低、预警响应不及时等问题,增加优化视频监控系统、瞭望塔观测系统,探索无人机等新技术,充分利用“空、天、地”一体化监测手段,完善预警机制,加强应对准备,确保火灾早发现、早报告、早处置。针对航空消防能力薄弱问题,加强航空防灭火能力建设,在高风险区域实现全域拥有航空灭火能力,积极推进无人机在日常巡护、宣传教育、特种作战等方面的推广应用。

各地也充分运用普查成果编制行业规划。山西省林草局结合普查成果科学编制了《山西省森林草原防火“十四五”发展规划》和《森林防火道路和防火隔离带建设规划》,为本省林草事业高质量发展提供了政策支撑。江西省林业局将普查成果作为编制《江西省林火阻隔系统建设规划(2022-2025)》重要参考依据,指导森林防火基础设施和半专业扑火队伍建设,提高防火规划的科学性。海南省积极应用普查成果编制了《海南省林火阻隔系统建设规划(2023-2035)》,针对性地提出了林火阻隔系统建设策略。

七、利用普查成果科学制定分区分级防火管理策略

由于不同地理位置的气候差异,森林特性的变化以及人类对森林的影响不同,森林火灾季节的来临与结束时间、森林的燃烧性、森林火灾危险程度及其结果都不同。综合森林火灾风险普查各个因子,同时考虑地域连续性与行政区域相对完整性,将我国森林火灾管理分为东北(内蒙古东部、黑龙江、吉林和辽宁)、西南(四川、云南、贵州、重庆、广西、西藏)、西北(内蒙古中西部、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆和新疆兵团)、东南(山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南)、中部(河南、安徽、湖北、湖南、江西)、华北(北京、天津、河北、山西)6个区域。

针对各区域特点实施不同管理策略。如:东北区域是我国国有森林资源分布最为集中的地区,历史上也是我国森林火灾的重灾区,易发生重特大森林火灾,雷击火多发,是全国最危险的火险区,防火任务极重。针对这一区域,首先应立足于防,坚持严看死守,力争少发生、不发生人为火;其次应早发现、早处置,把小火尽可能消灭在初发阶段;再次要提升有效应对和迅速控制重特大火灾的能力。又如:西南区域天气变化快,地形地貌复杂,海拔相对较高,民族成分复杂,火灾扑救难度大,历年因火灾伤亡人数居各大区之首。针对这一区域,应突出强调防灭火安全问题,提升组织管理和科学扑救能力,坚决杜绝人员伤亡。

省市县各级也结合各自区域的实际经济发展水平,对本辖区森林防火管理逐级细分管理区域,制定切实可行的分区域森林防火管理策略。

八、利用普查成果推进防火管理现代化

运用普查成果加强森林防火信息系统建设,增加森林防火技术的科技含量,积极建立森林防火标准化、规范化、信息化和科学化的管理体系,实现预防、扑救等系统的规范化和科学化管理,提高预防和早期火情处置能力,最大限度地防止和减少森林火灾可能造成的经济损失及对生态环境的破坏和社会影响,为建设生态文明保驾护航。

一是森林火险精准预测预报。多年来森林草原火险分析以气象条件为主,缺乏可燃物、野外火源等信息利用,缺乏承灾体、减灾能力等多尺度数据的综合分析。本次普查成果涵盖林草可燃物、野外火源、致灾强度、承灾体脆弱性和暴露度等信息,填补了数据空白。将此次数据成果运用到火险监测平台中,结合实时气象观测数据、气象预报数据,可建立多尺度森林草原火险趋势预测模型和火险等级预报模型,实时发布月/季火险预测产品、火险等级预报产品,将预测预报结果落到地块,提高预测预报结果的科学性、精准性和时效性,全面提升森林草原火险预测预报数字化科学防火的水平。

二是天空地一体化监测预警。对接卫星遥感监测、铁塔高点监测、高山瞭望及地面巡护数据,构建天、空、地立体化预警监测体系,多途径第一时间获取热点信息,统一调度热点所在位置地形地貌及植被概况、周边防火物资等信息,综合解决森林草原火情早期预警问题,实现火灾险情早发现、火场态势可监控,形成从监测数据获取、发布、核查到反馈的闭环。满足森林防火核心业务需求,为森林防火工作日常管理和决策制定提供服务。

三是数据可视化与集成展示。依托大数据、人工智能、物联网、多媒体展示、三维地理信息等新技术、新手段,实现对林草火灾风险数据、预测预报数据数据的可视化展示,支持影像、矢量、图片、视频、表格、文本等多类型数据以及统计分析数据的可视化查询,实现基于二三维时空场景的信息展示及渲染,动态支持三维场景构建、场景模拟、灾害发生演变过程模拟、三维仿真等场景进行三维可视化演示,为火灾防治提供有力的辅助决策支持。